2025年7月17日,由黑龍江省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會主辦,黑龍江省美術(shù)家協(xié)會承辦的“美育龍江——首屆黑龍江省高校青年教師、學(xué)生美術(shù)教育成果優(yōu)秀作品展”完成初評評審工作。黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院以37件師生作品入選的優(yōu)異成績,成為本屆展覽中表現(xiàn)突出的高校代表。

此次眾多作品入選省級展覽,集中展現(xiàn)了三江美院“以賽促練、項目引導(dǎo)、轉(zhuǎn)化驅(qū)動”教學(xué)模式的實踐成效,更以“產(chǎn)教城融合”的創(chuàng)新探索,為新時代高校美術(shù)教育服務(wù)區(qū)域文化傳承與創(chuàng)新提供了鮮活樣本。

從“展品”到“產(chǎn)品”:文創(chuàng)實踐激活傳統(tǒng)文化生命力

在三江美院的入選作品中,“文創(chuàng)轉(zhuǎn)化”成為貫穿多個項目的關(guān)鍵詞。無論是聚焦歷史文脈的深度挖掘,還是立足地域特色的年輕化表達(dá),師生們以“創(chuàng)意活化傳統(tǒng)”為核心,將靜態(tài)的文化符號轉(zhuǎn)化為可觸摸、可傳播的生活產(chǎn)品,走出了一條“學(xué)中做、做中學(xué)”的產(chǎn)教融合路徑。

郭勇、馬玉磊、趙亮團(tuán)隊創(chuàng)作的《金代遺香-主題冰箱貼》,正是“產(chǎn)教城融合”教學(xué)模式的典型實踐。項目聚焦阿城經(jīng)典建筑,深挖金源文化脈絡(luò),以建筑造型為錨點串聯(lián)地域歷史符號,用創(chuàng)意重構(gòu)古建神韻。“我們前期走訪了阿城多處金代遺址,記錄建筑細(xì)節(jié)與歷史故事;中期聯(lián)合本地非遺工坊試驗材質(zhì),最終選擇仿古銅與木質(zhì)結(jié)合,既還原歲月質(zhì)感,又符合現(xiàn)代審美。”團(tuán)隊負(fù)責(zé)人郭勇介紹,作品造型兼具古樸厚重與現(xiàn)代巧思——既有對金代建筑的精準(zhǔn)提煉,又通過圓潤線條與簡約配色注入潮流感,“當(dāng)沉睡的歷史建筑變成冰箱貼、書簽,它們就從‘博物館里的展品’變成了‘生活中的文化名片’”。

松峰山奇遇:自然與人文共生的IP宇宙

王一團(tuán)隊的“松峰問禪·穿越古金”奇遇伙伴IP文創(chuàng)設(shè)計,則展現(xiàn)了傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代敘事的深度融合。設(shè)計以松峰山自然元素與千年古金、道教文化為基礎(chǔ),構(gòu)建了包含汐汐(水)、云寶(火)、小松仙(木)、大墩(土)、金完顏(金)的IP宇宙。“小松仙是松果精靈,能與小動物對話;金完顏是守護(hù)神獸,平時是金色寶石,解開謎題后會化身為神獸……”王一表示,團(tuán)隊不僅設(shè)計了萌趣角色,更配套開發(fā)了場景化的文創(chuàng)周邊,“我們希望通過這些IP,讓游客在松峰山游玩時,不僅能看風(fēng)景,還能‘遇見’有故事的文化角色,構(gòu)建獨(dú)特的沉浸式文化體驗。”

滿族紋樣新生:傳統(tǒng)符號的潮流表達(dá)

王路團(tuán)隊的“盛京風(fēng)華”文創(chuàng)設(shè)計,將目光投向金上京歷史博物館的滿族服飾文化。設(shè)計精準(zhǔn)提取蝴蝶、仙鶴、海東青、蓮花、牡丹等滿族傳統(tǒng)紋樣,通過標(biāo)志、插畫、海報等多元形式呈現(xiàn),并塑造“仙鶴”“海東青”等萌趣IP形象。“我們用簡約線條與幾何造型重構(gòu)傳統(tǒng)紋樣,開發(fā)盲盒、手機(jī)支架等產(chǎn)品,讓滿族文化從古籍中‘走’到年輕人的桌上、包上。”王路介紹,項目中學(xué)生們不僅學(xué)習(xí)了傳統(tǒng)紋樣的文化內(nèi)涵,更通過市場調(diào)研調(diào)整設(shè)計風(fēng)格,“比如盲盒的配色參考了年輕消費(fèi)者的偏好,最終產(chǎn)品一經(jīng)推出就受到歡迎,部分收益反哺了教學(xué)素材庫建設(shè)。”

東北農(nóng)產(chǎn)煥彩:地域特色的萌趣表達(dá)

孫雨桐的“天一系列盲盒設(shè)計”則以“小物件”傳遞“大文化”。項目聚焦“天一笨磨坊”的粘豆包、楊樹小米等東北特色農(nóng)產(chǎn)品,將石磨工藝與產(chǎn)品特征轉(zhuǎn)化為萌趣IP角色。“我們用圓潤造型與鮮明色彩賦予農(nóng)產(chǎn)品鮮活生命力,比如粘豆包IP圓頭圓腦,頭頂還‘冒’著熱氣;楊樹小米IP扎著小辮,身上點綴著金黃米粒。”孫雨彤表示,系列盲盒不僅生動展現(xiàn)了天一食品的特色,更搭建起東北風(fēng)味與年輕潮流的橋梁,“消費(fèi)者購買盲盒時,既能收獲驚喜,也能了解黑土地的農(nóng)耕文化與匠心精神。”

文廟文化多維:從IP到場景的深度開發(fā)

楊洪森團(tuán)隊圍繞阿城文廟展開的系列文創(chuàng)設(shè)計,則以“多維度轉(zhuǎn)化”拓展了文化傳播的邊界。團(tuán)隊不僅開發(fā)了包裝盒、日歷、書簽等實用產(chǎn)品,更打造了以顏回、孔子、子路為原型的3D IP形象,推出系列盲盒。“我們?yōu)槊總€IP設(shè)計了詳細(xì)的角色背景,比如孔子IP會‘講述’‘有教無類’的故事,子路IP則突出‘勇猛好學(xué)’的性格。”楊洪森介紹,主視覺設(shè)計同步融入“增開智慧、逢考過、仕途順?biāo)臁钡任幕碓钢黝},通過插畫、海報與滾輪式印章(結(jié)合中國結(jié)等傳統(tǒng)符號),形成統(tǒng)一的視覺體系,“這些設(shè)計不僅讓文廟文化‘活’起來,更讓傳統(tǒng)文化以更親切的方式走進(jìn)大眾生活。”

“產(chǎn)教城融合”賦能:從課堂到市場的無縫銜接

從金代建筑到滿族紋樣,從松峰山IP到東北農(nóng)產(chǎn),三江美院的師生們用一件件文創(chuàng)作品證明:“產(chǎn)教城融合”不是口號,而是貫穿教學(xué)全過程的實踐邏輯。學(xué)院通過“項目引導(dǎo)”機(jī)制,將企業(yè)真實需求、區(qū)域文化資源引入課堂;通過“轉(zhuǎn)化驅(qū)動”模式,推動學(xué)生作品從“作業(yè)”升級為“產(chǎn)品”,從“課堂”走向“市場”。正如王愛君團(tuán)隊在《阿城文廟文創(chuàng)設(shè)計》中強(qiáng)調(diào)的:“學(xué)生全程深度參與調(diào)研、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售,真正實現(xiàn)了‘學(xué)中做、做中學(xué)’。這種模式不僅讓他們掌握了從創(chuàng)意到落地的全流程技能,更讓他們明白——文化傳承不是‘復(fù)制’,而是‘創(chuàng)新’;美育的價值,最終要落腳于服務(wù)生活、激活區(qū)域文化活力。”

在此次成果展上取得優(yōu)異成績,既是三江美院“產(chǎn)教城融合”教學(xué)模式的階段性成果,更是新時代高校美術(shù)教育服務(wù)區(qū)域文化傳承的生動注腳。未來,學(xué)院將繼續(xù)深化產(chǎn)教融合,以更開放的姿態(tài)連接課堂與市場、傳統(tǒng)與現(xiàn)代,為“美育龍江”建設(shè)注入更多青春力量與創(chuàng)新活力。

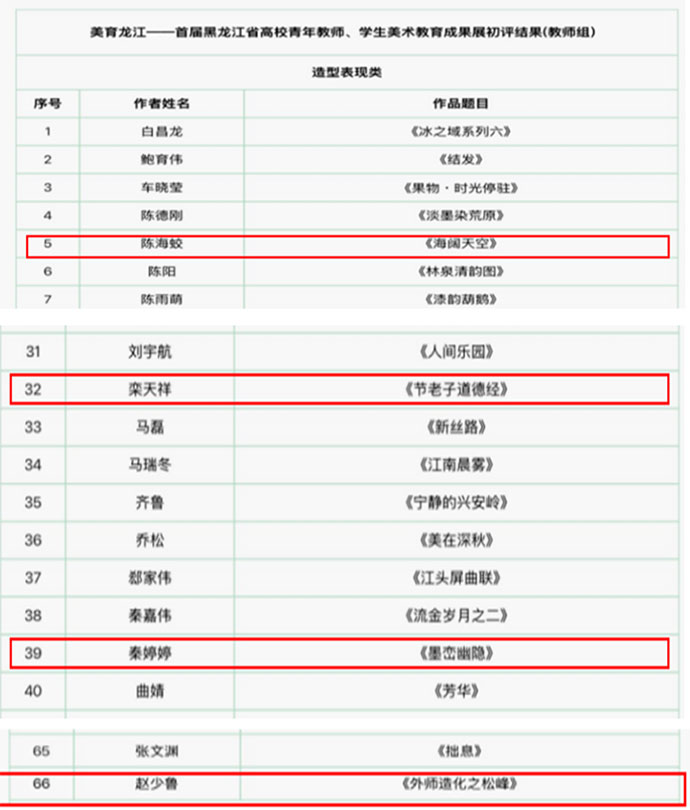

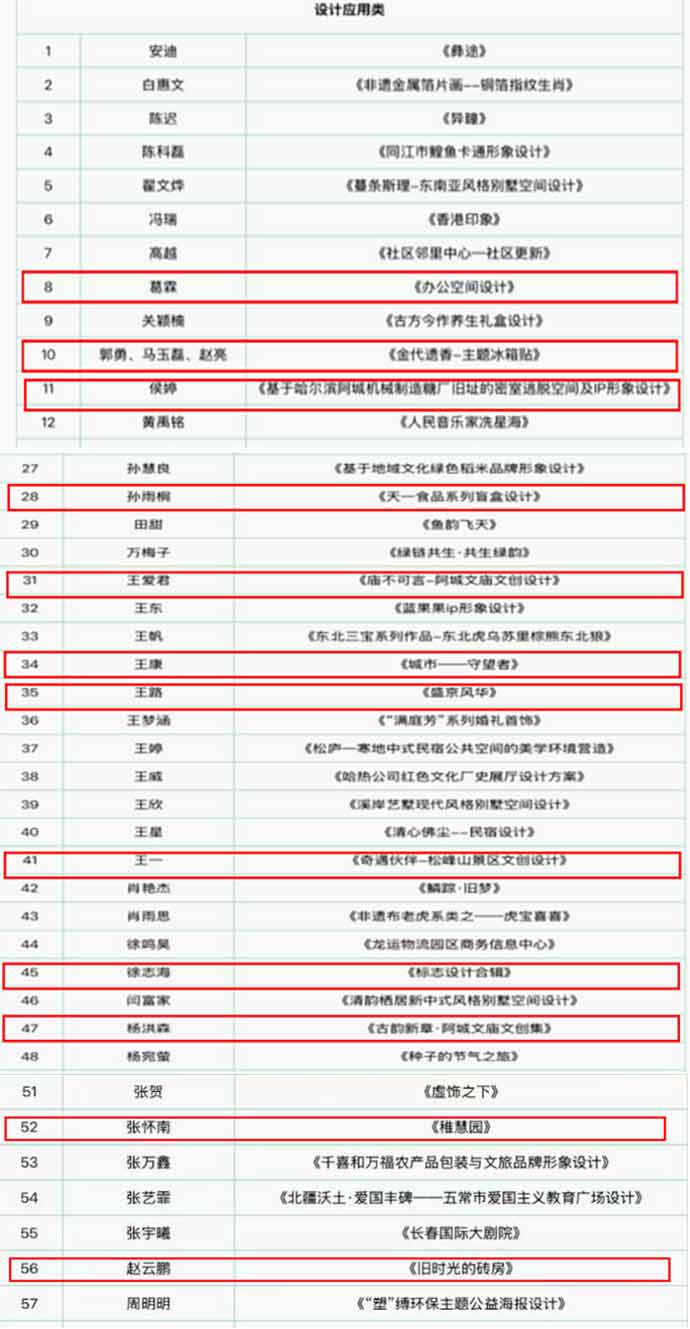

教師組

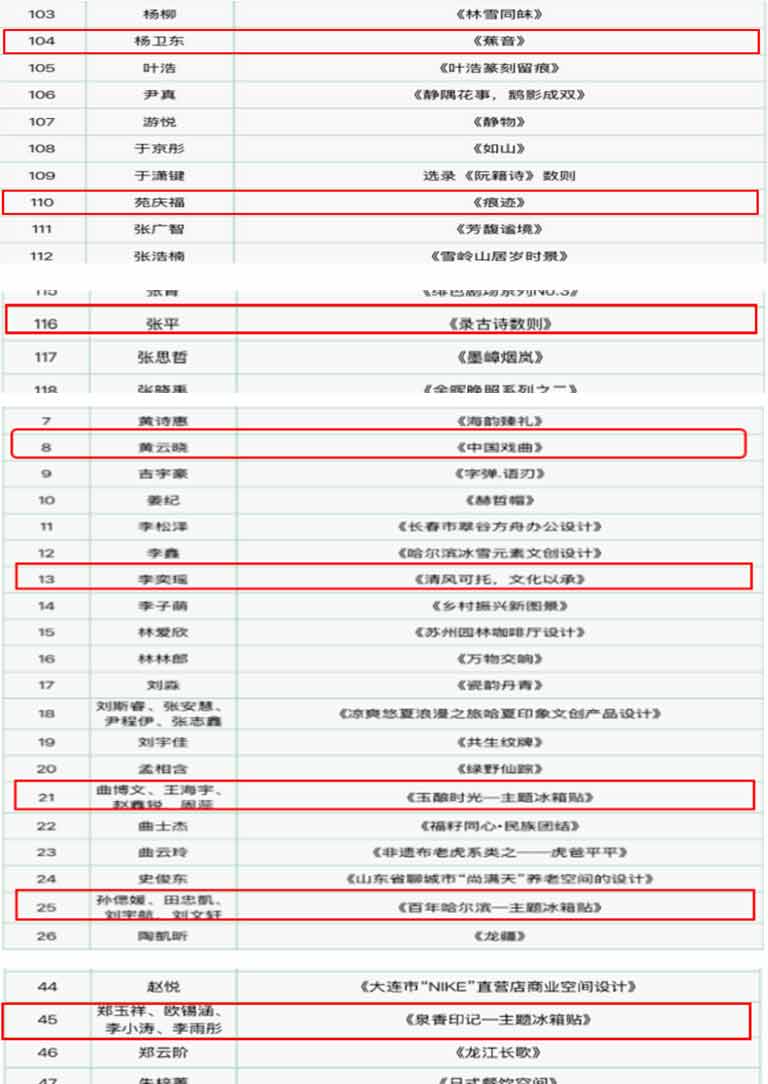

學(xué)生組